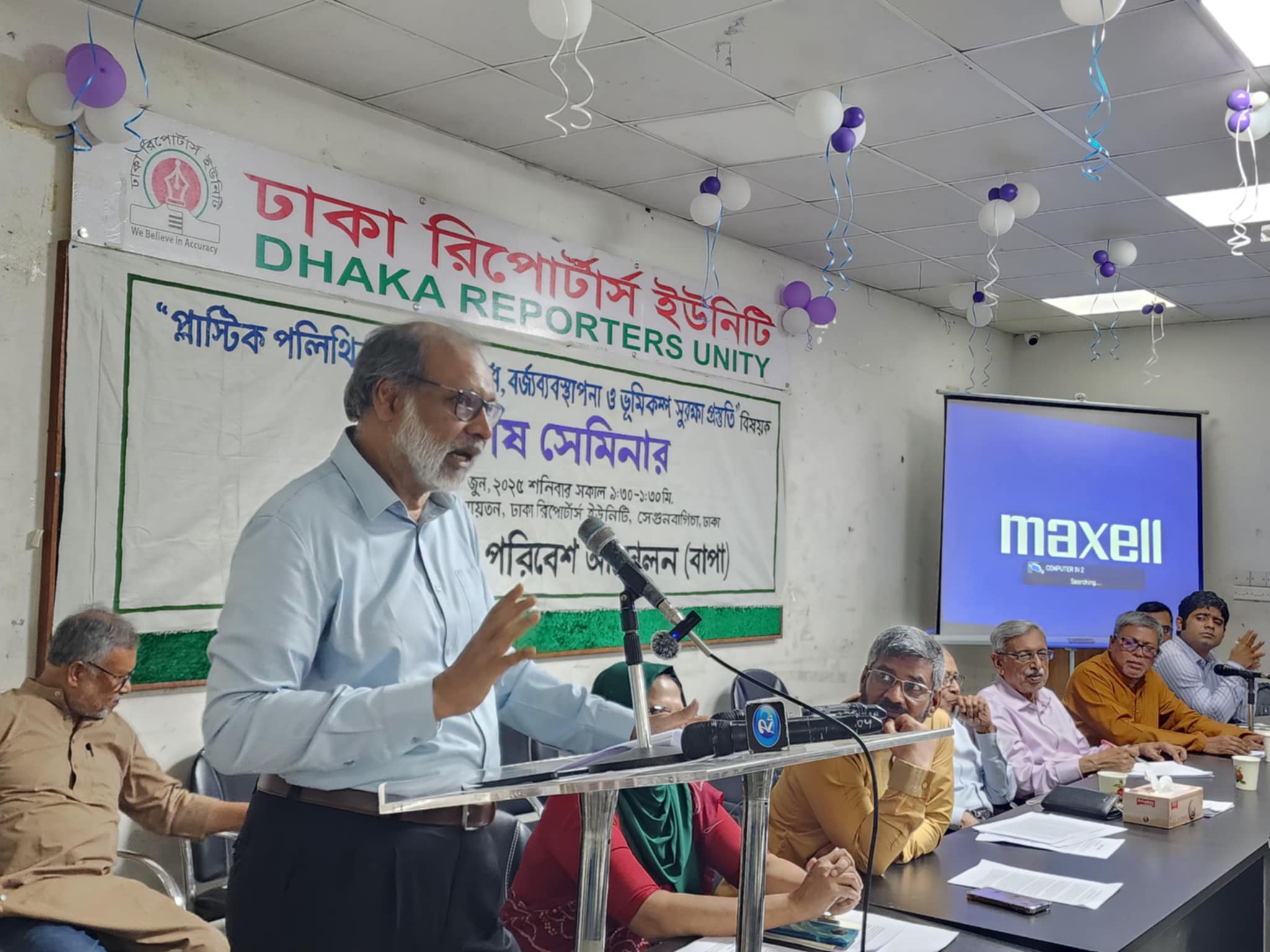

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)’র উদ্যোগে ‘প্লাস্টিক পলিথিন দূষণ প্রতিরোধ, বর্জব্যবস্থাপনা ও ভূমিকম্প সুরক্ষা প্রস্তুতি’ বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (২১ জুন) দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

বিজ্ঞাপন

বাপা’র সভাপতি অধ্যাপক নুর মোহাম্মদ তালুকদারের সভাপতিত্বে এবং বাপার নির্বাহী সদস্য ও কোষাধ্যক্ষ জাকির হোসেনের সঞ্চালনায় সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য দেন বাপা’র সাধারণ সম্পাদক মো. আলমগীর কবির।

সেমিনারে প্লাস্টিক ও পলিথিন প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাপা’র সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. এম. ফিরোজ আহমেদ, শিল্প ও মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাপা’র যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক ড. আহমেদ কামরুজ্জামান মজুমদার এবং ভূমিকম্প ও প্রস্তুতি বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাপা’র নগরায়ন ও নগর সুশাসন বিষয়ক প্রোগ্রাম কমিটির সদস্য সচিব পরিকল্পনাবিদ তৌফিকুল আলম।

অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সাবেক অধ্যাপক, জ্বালানী বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. ইজাজ হোসেন, বাপা’র সহ-সভাপতি, অধ্যাপক ড. এম. শহীদুল ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের পরিচালক গাউস পিয়ারী এবং বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা)’র আইন বিষয়ক সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট. হাসানুল বান্না।

বিজ্ঞাপন

এতে উপস্থিত ছিলেন বাপা’র যুগ্ম সম্পাদক, আমিনুর রসুল, হুমায়ুন কবির সুমন, ফরিদুল ইসলাম ফরিদ, ড. হালিমদাদ খান, জাতীয় পরিষদ সদস্য হাজী শেখ আনছার আলী, আরিফুর রহমান, শাকিল কবির, তরিকুল ইসলাম রাতুলসহ আয়োজক সংগঠনের অন্য নেতারা, বিভিন্ন পরিবেশবাদী এবং সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি ও গ্রিন ভয়েস বিভিন্ন শাখার প্রতিনিধিরা।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক নুর মোহাম্মদ তালুকদার বলেন, আমাদের অভ্যাসের পরিবর্তন জরুরি। দেশে পরিবেশ আইন আছে কিন্তু এটাকে মানার প্রবণতা লক্ষণীয় নয়। দেশের বাজারগুলো পলিথিন ও প্লাস্টিক পণ্যে সয়লাব হয়ে গেছে। এর ফলে মাছের পেটে, মানুষের শরীরে ও মায়ের বুকের দুধে প্লাস্টিক পাওয়া যাচ্ছে। এ থেকে বের হয়ে আসতে হলে সর্বস্তরে সচেতনতা প্রয়োজন এর পাশাপাশি আইনের কঠোর প্রয়োগ দরকার বলে মনে করেন।

স্বাগত বক্তব্যে আলমগীর কবির বলেন, উন্নয়নের নামে বিগত সরকার ঢাকা শহরের গাছ, মাঠ-পার্ক, জলাধার এবং খাল-বিল ধ্বংস করেছে। বাংলাদেশে পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। অথচ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০২ ইং সালে পলিথিন উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু পলিথিন ও টিস্যু ব্যাগ বাজার ছেয়ে যাচ্ছে। আইনের নির্মাণ ও কঠোর ব্যবহার এর অভাবই এর প্রধান কারণ বলে তিনি মনে করেন।

অধ্যাপক ড. এম. ফিরোজ আহমেদ, তার লিখিত প্রবন্ধে বলেন প্লাস্টিক মূলত তৈরি হয় পেট্রোলিয়ম থেকে। সুতরাং পরিবেশের ওপর এর একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব থেকে যায়। এছাড়া প্লাস্টিক পলিথিনের মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয় যেগুলোর প্রায় প্রতিটি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক। বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ৪৮০ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদন হয়। ওয়ান টাইন প্লাস্টিক পরিবেশের উপর সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। প্লাস্টিকের সাথে জিডিপির একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। যে দেশের জিডিপি যত বেশি সেই দেশ তত বেশি পরিমাণ প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদন করে। উল্লেখ্য প্লাস্টিক বর্জ্য বিভিন্ন নদী অববাহিকা অতিক্রম করে সাগরে গিয়ে পড়ে। সূর্যের রশ্মি এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ায় প্লাস্টিক ভেঙে মাইক্রো প্লাস্টিকে পরিণত হয় যা পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। মানবদেহে মাইক্রো প্লাস্টিক প্রবেশের পর এটি দেহকোষে প্রবেশ করে কোষের ক্ষতি সাধন করে। বর্তমানে বিশ্বে মাইক্রো প্লাস্টিক উৎপাদনের পরিমাণ বছরে প্রায় ০.৮৫ মিলিয়ন টন।

তিনি আরও বলে, বাংলাদেশে বছরে প্রায় ৯৭৭,০০০ টন প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপাদন হয় যা বিভিন্ন মাধ্যমে পরিবেশের ক্ষতি সাধন করে থাকে। প্লাস্টিক পলিথিন বন্ধে বাংলাদেশে আইন রয়েছে। পূর্বে হাতলযুক্ত পলিথিন ব্যাগ ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হলে পরবর্তীতে হাতলবিহীন পলিথিনের প্রচলন শুরু হয়।

অধ্যাপক ড. আহমেদ কামরুজ্জমান মজুমদার বলেন, শিল্প এবং স্বাস্থ্য খাতে যেসব বর্জ্য উৎপন্ন হয় তার সিংহভাগই হচ্ছে প্লাস্টিকের। আমাদের জীবন বর্তমানে প্লাস্টিকময় হয়ে উঠেছে। শিল্পায়নের প্রয়োজন বিশ্বে সব দেশেই রয়েছে। তবে এই শিল্পায়ন বর্তমানে অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছে। কারণ শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল ব্যবস্থাপনা বর্তমানে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। আমরা একদিকে যেমন দূষণের মধ্যে আছি, অন্যদিকে আমাদের পণ্যগুলোকে দূষণ থেকে রক্ষা করার জন্য প্লাস্টিকে মুড়ে ফেলছি এবং এই মোড়কগুলোর ব্যবস্থাপনায় আমাদের যথেষ্ট দুর্বলতা রয়েছে। বর্তমানে তৈরি পোষাক শিল্প এবং চামড়া শিল্প পানি দূষণের অন্যতম মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। চামড়া শিল্পের দূষণ থেকে বৃড়িগঙ্গা নদীকে রক্ষা করার জন্য চামড়া কারখানা হাজারীবাগ থেকে ঢাকার সাভারে স্থানান্তর করার পর আরও ব্যাপকভাবে নদীদূষন শুরু হয়েছে।

পরিকল্পনাবিদ তৌফিকুল আলম তার লিখিত প্রবন্ধে বলেন, বাংলাদেশ ভূমিকম্পের ঝুঁকির মধ্যে থাকা দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। তিনি বলে বাংলাদেশের শ্রীমঙ্গলে ১৯১৮ সালে ৭ দশমিক ৮ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে যার ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। তিনি বলেন, বাংলাদেশে ২০২৫ সালে ৫৪টি ভূমিকম্প রেকর্ড করা হয়েছে যার মাত্রা ৫-৬ এর মধ্যে এবং ২০২৫ সালে ৪০টি ভূমিকম্প রেকর্ড করা হয়েছে যার মাত্রা ২-৪.৩ এর মধ্যে। ঢাকায় অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে এই ঝুঁকির মাত্রা অনেক বেশি। একটি ৭ দশমিক ৫ মাত্রার ভূমিকম্পের ফলে প্রায় ৭ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুৎ হবে এবং প্রায় ১ হাজার ৫০০ মিলিয়ন ডলারের ক্ষতিসাধন হবে। তিনি বলেন, ঢাকা শহরের প্রায় ৯৫ শতাংশ ভবনই অননুমোদিত। একটি ৭ দশমিক ৫ মাত্রার ভূমিকম্পের ফলে ঢাকা শহরের প্রায় ৫১ শতাংশ ভবন ধ্বসে পড়বে বলে তিনি আশঙ্কা ব্যক্ত করেন। ভূকম্পে ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাসে তিনি কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ উপস্থাপন করেন।

অধ্যাপক ড. ইজাজ হোসেন বলেন, মেডিকেল বর্জ্য সমস্যা একদিনে সমাধান করা সম্ভব। শুধুমাত্র সঠিক মনিটরিংয়ের অভাবে মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে অনুসরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রীজম সংস্থা কানাডা সরকারের আর্থিক সহায়তায় কয়েকটি হাসপাতালে মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি প্রকল্পের কাজ শুরু করে। কিন্তু সঠিক মনিটরিংয়ের অভাবে অন্যান্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কার্যকর বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। সিটি করপোরেশন এবং পৌরসভা থেকে প্রতিদিন গৃহস্থালি এবং রাস্তার বর্জ্যের ৫০ শতাংশ সংগ্রহ করা হয়। অবশিষ্ট ৫০ শতাংশ বর্জ্য বিভিন্নভাবে পরিবেশের ক্ষতিসাধন করে। বিশেষ করে প্লাস্টিকের মোড়ক পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে। এমনকি প্লাস্টিকের তৈরি স্ট্র সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। আমাদের মাইক্রো প্লাস্টিকের প্রসার সীমিত করতে হলে আমাদের ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে পলিথিনের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে এবং পলিথিন বর্জ্য সঠিকভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব হলে তা রিসাইকেল করে পরিবেশ দূষণ কমানো সম্ভব।

অধ্যাপক ড. এম. শহীদুল ইসলাম বলেন, সমুদ্রের তলদেশে প্লাস্টিকের সন্ধান করার জন্য আমরা সেইন্ট মার্টিন দ্বীপের সমুদ্রের তলদেশে ডাইভিং করে প্লাস্টিকের স্তূপ দেখতে পেয়েছি। সরকার পলিথিন বন্ধে অনেক প্রচেষ্টা চালিয়েছে। প্রথমে সর্বত্র পলিথিন বন্ধের উদ্যোগ থেকে সর্বশেষ সুপারশপগুলোতে পলিথিন বন্ধের উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু পলিথিন এখনও বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপাদন বন্ধে জীবন দর্শন পরিবর্তনের আহ্বান জানান। করপোরেট কালচার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে করা কঠিন। ভৌগোলিকভাবে আমরা যতটা ঝুঁকির মধ্যে আছি তার চেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে আছি আমাদের সামাজিক আচরণের কারণে। সুতরাং আমাদের সামাজিক আচরণ পরিবর্তন করা জরুরি। আমাদের ভূমিকম্প ব্যবস্থাপনার জন্য কন্টিনজেন্সি পরিকল্পনা অত্যন্ত জরুরি। পলিসি পরিবর্তনে পদক্ষেপ গ্রহণের এখনই সময় এবং বাপা এক্ষেত্রে একটি কার্যকর প্লাটফর্ম বলে তিনি মন্তব্য করেন।

গাউস পিয়ারী, বলেন ১৯৯৮ সাল থেকে পরিবেশবান্ধব ব্যাগের উৎপাদনে তার সংস্থা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তিনি ওয়ান টাইম প্লাস্টিক পণ্য একদম কমিয়ে আনার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, প্লাস্টিকে প্যাকেট করা খাবার খুবই ক্ষতিকর কারণ সেই প্লাস্টিকের মোড়কের লেখায় যে কালি ব্যবহার করা হয় তা থেকে ক্যানসারের মতো মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হতে পারে। প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আমাদের সচেতনতা অত্যন্ত জরুরি। আমরা অনেকেই উন্নয়ন বলতে শুধু অবকাঠামো তৈরি মনে করে থাকি। কিন্তু এই অবকাঠামোগুলো কতটুকু নিরাপদ এবং পরিবেশবান্ধব সে ব্যাপারে আমরা ভাবি না।

হাসানুল বান্না বলেন, ২০০২ সালে আইনের মাধ্যমে পলিথিন বন্ধকারী বাংলাদেশ প্রথম দেশ। আইন করা হলেও বাংলাদেশে পলিথিনের ব্যবহার অদ্যাবধি বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। জুট পলিথিনের ব্যবহার উৎসাহিত করা হলেও দাম বেশি হওয়ার কারণে এর বাণিজ্যিক উৎপাদন সম্ভব হয়নি। ২০২১ সালে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক থেকে ফেইজআউট করার জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সরকার কিছু আইন তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করে। তবে পলিথিনের ব্যবহার বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি। সরকার মূলত উৎপাদনকারীদের প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্ব প্রদান করেন। সুপারশপ এবং কাঁচাবাজারে পলিথিনের ব্যবহার বন্ধে সম্প্রতি সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও সচেতনতার অভাবে এর কার্যকর প্রয়োগ কঠিন হয়ে।

আজকের সেমিনার থেকে প্লাস্টিক পলিথিন দূষণ, বর্জ্যব্যবস্থাপনা ও ভূমিকম্প সুরক্ষা প্রস্তুতি বিষয়ে নিম্নোক্ত সুপারিশ ও দাবিসমূহ তুলে ধরা হয়।

ক). শিল্প ও মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক:

১. প্রতিটি শিল্প কারখানায় বাধ্যতামূলক ইটিপি স্থাপন এবং কার্যকরভাবে পরিচালনা করা।

২. পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও প্রকিয়ো ব্যবহার করে বর্জ্য উৎপাদন হ্রাস করতে হবে।

৩. শিল্প মালিকদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে এবং নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে।

৪. সরকারকে শিল্প অঞ্চলভিত্তিক আধুনিক সিইপিটি গড়ে তোলা এবং রিসাইক্লিং ইন্ডাস্ট্রিকে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

৫. আমাদের জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে যাতে তারা শিল্প বর্জ্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জানে এবং ব্যবস্থা গ্রহণে চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

৭. গবেষণা এবং উন্নয়নের মাধ্যমে বিকল্প উপকরণ ও প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করতে হবে যাতে বর্জ্যের পরিমাণ কমে আসে।

চিকিৎসা বর্জ্যের ক্ষতিকর প্রভাব নিরসনে:

৮. প্রতিটি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে আলাদা আলাদা করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা, প্রশিক্ষিত জনবল থাকতে হবে এবং সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে।

৯. চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ ও নিষ্পত্তির জন্য প্রতিটি শহরে সিটি করপোরেশন ও পৌরসভাকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।

১০. ইনসিনারেটর বা অটো-ক্লেভ প্রযুক্তি ব্যবহার করে চিকিৎসা বর্জ্য ধ্বংস বা জীবানুমুক্ত করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

১১. সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে আইন মেনে চলতে বাধ্য করতে হবে এবং নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে।

খ). ভূমিকম্প ও নগর প্রস্তুতি বিষয়ক:

১. সিটি করপোরেশনের প্রণয়ন করা ভূমিকম্প কন্টিনজেন্সি প্ল্যান বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। অস্থায়ী আশ্রয়সমূহের যথাযথ চিহ্নিতকরণ ও এ বিষয়ক জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

২. Standing Orders on Disaster 2019 (SOD)-এ বর্ণিত সিটি করপোরেশন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদফতর, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগসহ যে ৪৫টি সংস্থার কন্টিনজেন্সি প্ল্যান তৈরির কথা উল্লেখ রয়েছে তা অতিসত্বর প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩. ভূমিকম্পজনিত ক্ষয়ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে ভূমিকম্প ঝুঁকির প্রকৃতি এবং মাত্রা চিহ্নিত করতে হবে এবং তার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে ‘আপদকালীন পরিকল্পনা’ প্রণয়ন করতে হবে। আধুনিক নগর পরিকল্পনা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ‘জিআইএস’ (Geographical Information System) প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৪. এছাড়াও নগর জুড়ে আন্তঃনীল সংযোগ (ব্লু নেটওয়ার্ক) ও আন্তঃসবুজ সংযোগ (গ্রিন নেটওয়ার্ক) প্রতিষ্ঠিত করা হলে উক্ত নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে নগর দুর্যোগকালীন (অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্প) উদ্ধার পরিকল্পনা বা Contingency Plan তৈরি করা সম্ভবপর হবে।

৫. নগরজুড়ে বিদ্যমান পুকুর, খাল এবং অন্যান্য জলাশয় পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা গেলে সেগুলো ভূমিকম্পজনিত অগ্নি দুর্যোগের সময় প্রয়োজনীয় পানির উৎস হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করে জলাধারসমূহ চিহ্নিতকরণে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

৬. স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে কমিউনিটি-ভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা প্রয়োজন।

৭. জরুরি ভিত্তিতে ‘বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি) এর অনুসৃত নীতি অনুযায়ী ‘বিল্ডিং রেগুলেটরি অথরিটি (বিআরএ)’ প্রতিষ্ঠা করে সমগ্র বাংলাদেশের সব ভবন নিরাপদ করার যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৮. ‘অগ্নিপ্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন ২০০৩’, ‘বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি)’ এবং ‘ইমারত নির্মাণ বিধিমালা’-এর পারস্পরিক সামঞ্জস্যপূর্ণতা নিশ্চিত করে যথাযথকরণের আশু উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৯. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি, এলাকাভিত্তিকভাবেও এ ভূমিকম্প বিষয়ক ড্রিল/মহড়া পরিচালনা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সঠিক বিনিয়োগের প্রয়োজন রয়েছে বিধায় এ বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

প্রতিনিধি/এসএস